高齢者の運動不足って家族からすると心配になりますよね?

年を重ねるごとに少しずつ身体が弱くなってしまうのは仕方ありませんが、出来るだけ長く自分で動けるような身体でいたいという気持ちをお持ちの人も多いでしょう。

運動意欲があるのであれば、運動方法を教えるだけで良いのでしょうが、運動するモチベーションすら低下してしまっている高齢者には運動を導入する事も難しい場合もありますよね。

今回は高齢者の運動におすすめの自宅でできる運動方法をご紹介します。

目次

「ロコトレ」知ってますか?

ロコモティブシンドロームってご存知ですか?

ロコモティブシンドロームとは、「運動器の障害のために、移動機能の低下をきたした状態」という事です。

ロコモなんて略されたりするのですが、実際に関係する高齢者にロコモなんて横文字使っても難しいんじゃないかなーなんて思っています。

まぁ呼び名の事は置いといて、高齢者の運動プログラムには、このロコモティブシンドローム対策に作られたロコトレというプログラムを基本に考えていけば、下肢筋力やバランス能力の維持・改善ができるでしょう。

ちなみに、以下の7つの項目をチェックし、1つでも該当すればロコモの可能性があるといわれています。

①片脚立ちで靴下が履けない

②家の中でつまづいたり、滑ったりする

③階段を上るのに手すりが必要

④家のやや重い仕事が困難である(掃除機や布団の上げ下ろしなど)

⑤2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難

⑥15分くらい続けて歩けない

⑦横断歩道を青信号のうちに渡り切れない

介護予防の観点では、これらのチェック項目で0を目指しましょう。

ロコトレ基本の2種目

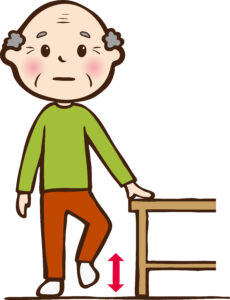

片脚立ち

左右1分ずつ、1日3回行います。

床に足が付かない程度に足を上げ、姿勢を出来るだけ真っすぐにして行いましょう。

バランスに自信がない人は壁や机などに手をついて行いましょう。

1分間の片脚立ちは、53分間相当のウォーキングと同等の運動量と言われています。

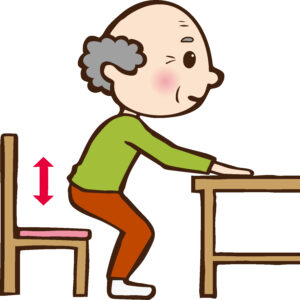

スクワット

深呼吸をするペースで5~6回ほど繰り返します。

これも1日3回行います。

スクワット運動は、足幅を肩幅より少し広くとり、つま先を少し外側に向けて立ちます。

膝がつま先より前に出ないように気をつけながら、膝を曲げるというより、お尻を後ろに引くように腰を下ろしましょう。

膝に負担がかかり過ぎないように、90°以上曲げないようにしましょう。

急にスクワットをして、負担がかかり過ぎて膝に炎症を起こし、水が溜まってしまったなんて話はけっこう多いんですよ。

あと、「膝をつま先より出さないようにお尻を後ろに引く」と言葉で書くと簡単そうですが、実際に行ってみると意外とできないものです。

直接指導しても高齢者になるほど難しいのが現状です。

その場合、後ろに椅子を置いてゆっくりと立ち座りを繰り返してもらう事から始めて下さい。

その後は、立ち上がって数㎝お尻を浮かせた姿勢をキープする事を行い、正しいスクワット姿勢を覚えてから行いましょう。

ロコトレ応用の2種目

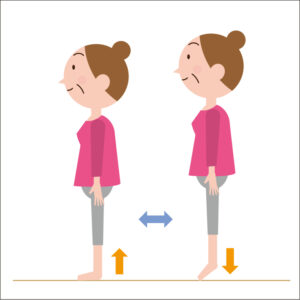

ヒールレイズ

踵上げの運動でふくらはぎの筋肉のトレーニングです。

両足をそろえて立った姿勢から、踵を上げてゆっくりと降ろす動作を繰り返します。

1回あたり10回を目標に行い、1日3回行うようにしましょう。

バランスが不安定な人は、壁や机を支えにして行っても良いです。

類似した運動に、踵を上げたあとゆっくり降ろす所をストンと落とすように行う方法もあります。

こちらの運動のメリットは骨に振動刺激を入れる事で、骨粗しょう症予防の体操になります。

目的に応じて踵の降ろし方を変えましょう。

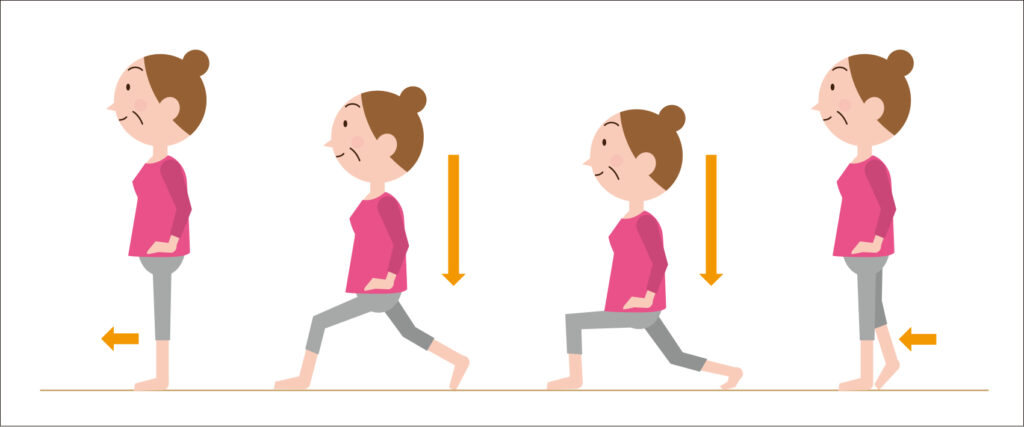

フロントランジ

立った姿勢から、片方の脚を前に大きく一歩踏み出すように出します。

この時に太ももが水平になるくらいまで腰を落とせるのが理想的ですが、筋力が弱い人やバランスが悪い人は出来る範囲で行ってください。

また、自身がない人も手すりや壁などでバランスを保持しながら行うようにしましょう。

前に出した脚を元の位置に戻しながら直立姿勢に直り、次に反対側の脚で同じように行います。

1回につき片脚5回ずつ、1日3回を目安に行いましょう。

自宅で出来るトレーニング

段差昇降運動

自宅にある階段や段差で行えます。

段差一段だけを使って、リズムよく上り下りを繰り返します。

慣れないうちは1分間くらいを目安に行いましょう。

慣れてきたら3分間くらい続けられるのを目標に頑張ってみましょう。

段差昇降は単純な運動ではありますが、下肢筋力の強化や心肺機能の強化に最適です。

ただ、シンプルにしんどいので運動のモチベーションが低い人には不向きというかやりたがらないでしょう。

前向きに行ったら、次は後ろ向きに行いましょう。

後ろ向きに行うメリットは猫背の姿勢の改善です。

高齢者って背中が丸くなり、前のめりの姿勢になりやすいじゃないですか?

段差昇降を前向きで行うと、前のめりの姿勢が助長されやすいんです。

そこで、反対に後ろ向きでも行うわけですね。

後ろ向きに段差昇降を行うとどうなるか?

重心移動を後ろに行わないといけないので、自然と姿勢は伸びやすくなります。

なおかつ反対向きでの運動は、普段とは違う筋肉の収縮の仕方をするので、運動スピードをコントロールする力もついてきます。

外にウォーキングなど行けない時なんかに行ってみて下さい。

短い時間で高強度の運動が可能ですよ。

高齢者に運動をしてもらうためには、きつくない強度から始めないとなかなか運動のモチベ―ションを保つのが難しいです。

紹介した運動は短時間で出来るものになりますので、まずは始めてもらう事から。

運動を続けていく中で、続けられた経験が自信やモチベーションに変わることもあれば、身体が動きやすくなったなどの実感が得られると、継続しやすいでしょう。

例えば「旅行に行く。」など明確な目標がある方が、運動のモチベーションも保ちやすいはずです。

長寿のために、何か励みになるような目標を探してみてもいいかもしれませんね。

それでは最後にまとめましょう。

まとめ

高齢者が自宅で行いやすい、ロコトレを紹介しました。

ロコトレは日本整形外科学会が高齢者向けの運動として推奨している運動方法です。

基本の2種目で紹介した、「片脚立ち」と「スクワット」は1日3回を目安に行うように生活の中に取りいれましょう。

人間が長く健康に人生を全うするためにも、運動は欠かせないものです。

出来るだけ早い段階から運動習慣を身につけておきたいものですね。

質問や感想などあればコメントください。